Flutschäden an Trinkwasser- und Heizungs-installationen minimieren

Foto: SCHELL

GmbH & Co. KG

Der Starkregen

der letzten Wochen und die daraus entstehenden Fluten haben einige Gebiete in

Deutschland schwer getroffen – mit schlimmen Folgen für die dort lebenden

Menschen. Neben der Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur drohen jetzt noch

weitere gesundheitliche Risiken.

Es fehlt vielerorts nicht nur an Trinkwasser. Teilweise gelangte mit

Chemikalien und Abwässern belastetes Wasser in die Wassergewinnungsanlagen und konnte

so in teilweise- oder vollständig zerstörte Versorgungsleitungen und in die

Trinkwasser-Installation von Gebäuden eindringen. Doch selbst bei unzerstörten

Installationen in Gebäuden kann dies der Fall sein, beispielsweise über

Sicherungsarmaturen. Der VDS-Partner Schell zeigt auf, wie mit

Heizungs- und Trinkwasser-Installationen bei unzerstörter und wiedererrichteter

Infrastruktur umgegangen werden sollte. Der

Armaturenhersteller ist spezialisiert auf hygienische Lösungen im

Sanitärbereich.

Die Qualität des Trinkwassers, wie es die Wasserversorger

bereitstellen, entspricht grundsätzlich höchstem Niveau. Durch die Fluten sind

jetzt aber Verschmutzungen aus Kläranlagen, Fahrzeugen, Industriebetrieben usw.

in den Verantwortungsbereich des Wasserversorgers gelangt, und damit an die

Trinkwasser- und Heizungs-Installationen von Häusern. Daraus ergeben sich einige

Risiken: Das Trinkwasser hat nicht die gewohnte Qualität und darf nicht oder

nur eingeschränkt genutzt werden. Wasserberührte Oberflächen sind mit

Krankheitserregern und Chemikalien kontaminiert. Dazu gefährden Schlamm und

Chemikalien technische Bauteile und führen später zu Ausfällen von mechanischen

Sicherungseinrichtungen. Zudem können dauerhaft durchfeuchtete Dämmungen z. B.

von Rohrleitungen oder Armaturen zu Lochkorrosionsschäden führen.

Überprüfung der kompletten Heizungs- und Trinkwasserinstallation

Tabelle 1:

Mindestumfang von Spülmaßnahmen zur Reinigung von Trinkwasser-Installationen

gemäß DVGW W 557. Es müssen die Mindestanzahl an Armaturen gleichzeitig

geöffnet sein, um eine Spülleistung von 2m/Sek. zu erzielen.

Quelle: gemäß DVGW W 557

Die im Folgenden beschriebenen Spülungen und

Desinfektionsmaßnahmen in der Trinkwasser-Installation ergeben erst Sinn, wenn

das Trinkwasser vom Versorger wieder als Lebensmittel freigegeben ist. Denn ohne

diese Freigabe würde das nachströmende Wasser die Trinkwasser-Installation

erneut verunreinigen. Daher muss zunächst die komplette Heizungs- und

Trinkwasser-Installation überprüft werden, inwieweit sie mit dem Wasser der

Flut in Kontakt gekommen sind. Heizungsanlagen und Warmwasserbereiter werden

bei einem solchen Kontakt in aller Regel nicht repariert, sondern vollständig erneuert.

Jede beschädigte oder mit Wasser unklarer Beschaffenheit geflutete Installation

sollte nach einer fachgerechten Reparatur auf Dichtheit überprüft, gereinigt (Tabelle

1) und bei einer Trinkwasser-Installation auch erst anschließend desinfiziert

werden (Tabelle 2).

Wesentliche Hinweise zur

Vorgehensweise finden sich im DVGW-Arbeitsblatt W 557 „Reinigung und

Desinfektion von Trinkwasser-Installationen“ (Okt. 2012) sowie im

ZVSHK-Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser“. Die in Tabelle

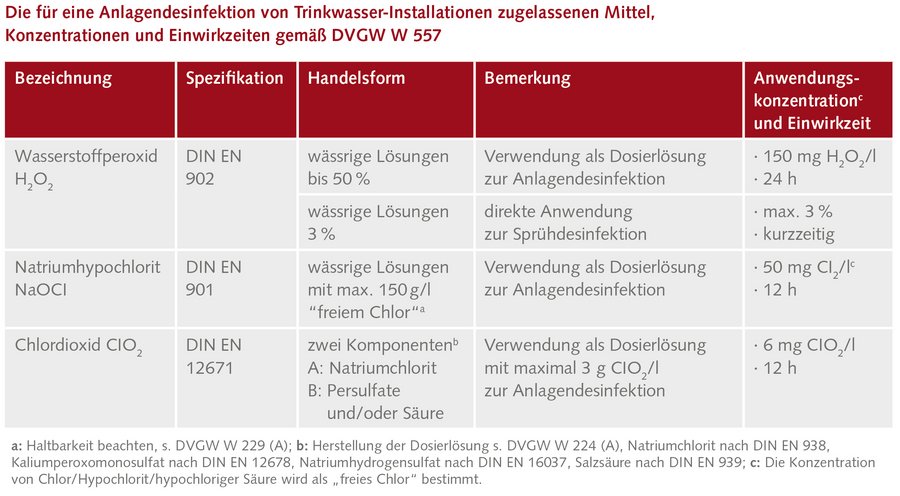

2 angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten für die Anlagendesinfektion sollten

unbedingt eingehalten werden, um die volle Wirkung zu erzielen und gleichzeitig

Schäden an der Installation vorzubeugen.

Umgang mit offenen und halbfertigen Installationen

Tabelle 2: Die für eine Anlagendesinfektion von

Trinkwasser-Installationen zugelassenen Mittel, Konzentrationen und

Einwirkzeiten.

Quelle: gemäß DVGW W 557

„Halbfertige“ bzw. geborstene Trinkwasser-Installationen, die

beispielsweise in einem Roh- oder Neubau geflutet wurden, sind so zu verschließen,

dass sie umgehend entsprechend der Regelwerke von ZVSHK und DVGW mit einem

Wasser-Luft-Gemisch gespült und gereinigt werden können (Tabelle 1).

Möglicherweise müssen komplexe Installationen dafür in kleinere Einheiten

unterteilt werden. Befindet sich die Trinkwasser-Installation in einem Objekt

mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Alten- und Pflegeheim,

Krankenhaus), empfiehlt sich eine Desinfektion und anschließende

mikrobiologische Freigabe-Untersuchung. Bei Heizungsrohren ist eine Desinfektion nicht notwendig, aber die

Bauteile müssen ebenfalls innen frei von Feststoffen sein, da es sonst zu

Störungen kommen kann.

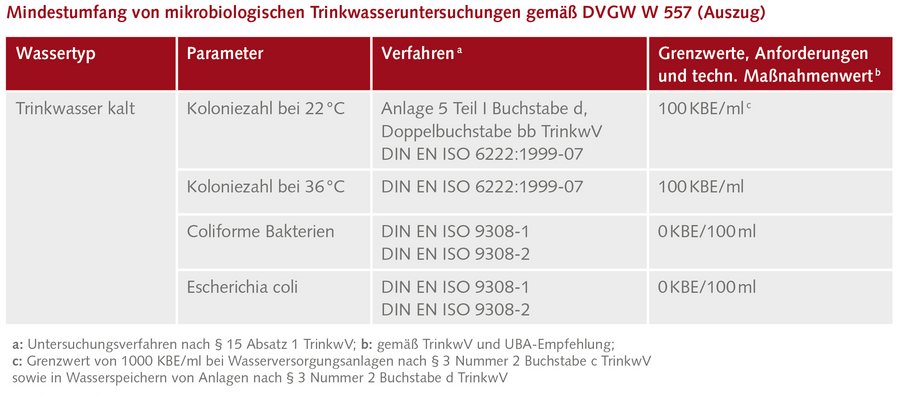

Bei Trinkwasser-Installationen sollte immer eine mikrobiologische

Wasseruntersuchung durchgeführt werden (Tabelle 3). Diese Untersuchungen

liefern die notwendigen Informationen, wie erfolgreich die Reinigung und

Desinfektion aus hygienischer Sicht war. Damit sichern sie auch die Arbeiten des

Fachhandwerks ab. Dabei sollten mindestens die mikrobiologischen Parameter

„Allgemeine Bakterien“, „Coliforme Bakterien“ und „E. Coli“ gemäß Tabelle 3 untersucht

werden. Letztgenanntes Bakterium ist der Anzeiger einer fäkalen Verunreinigung.

Weitergehende Untersuchungen auf Legionellen sind nicht notwendig.

Untersuchungen auf Pseudomonaden nur bei besonderen Fragestellungen.

Umgang mit unbeschädigten Installationen

Tabelle 3:

Mindestumfang von mikrobiologischen Trinkwasseruntersuchungen gemäß DVGW W 557.

Weitere wertvolle Hinweise finden sich im DVGW W 556 „Hygienisch-mikrobielle

Auffälligkeiten in Trinkwasser-Installationen; Methodik und Maßnahmen zu deren

Behebung“

Quelle: DVGW W 557 (Auszug)

Noch

nicht wieder genutzte und intakte Trinkwasser-Installationen dürfen erst dann

wieder zur Abgabe von Trinkwasser als Lebensmittel genutzt werden, wenn das

Trinkwasser generell vom Versorger freigegeben wurde und eine Reinigung und

Spülung der Trinkwasser-Installation erfolgt ist. Vor der Spülung wird die

Anlage im ersten Schritt nach unten komplett entleert und sofort wieder mit

Trinkwasser gefüllt, um Korrosionsschäden durch eine Teilbefüllung zu vermeiden.

Durch diese Entleerung nach unten werden lokale Kontaminationen zum Beispiel aus

dem Kellerbereich nicht im gesamten Gebäude verteilt, die vielleicht über

Sicherungsarmaturen eingedrungen sind. Anschließend ist eine Dichtheitsprüfung

sinnvoll, wenn Beschädigungen an Rohrleitungen oder Armaturen vermutet werden, die

beispielsweise durch aufschwimmende Gegenstände während einer Flutung

entstanden sind. Eine längere Entleerung der Leitungen sollte generell vermieden

werden, damit es nicht nachfolgend zu Schäden durch Innenkorrosion kommen kann.

Umgang mit gefluteter Neuware

Normalerweise ist die Entsorgung von gefluteten Bauteilen die

sinnvollste Lösung, selbst wenn sie unbeschädigt erscheinen. Ist dies aus

Materialmangel nicht möglich, und sind die Bauteile erkennbar nass oder sogar

in Mitleidenschaft gezogen, empfiehlt sich eine Nachfrage beim Hersteller zur

weiteren Vorgehensweise. Kontaminiertes Schmutzwasser kann sogar in

Beutelverpackungen oder abgestopfte Rohre eingedrungen sein, ohne dass dies auf

den ersten Blick zu erkennen ist. Zwingt also Materialmangel zur Weiternutzung,

müssen bei Rohren, Verbindern und anderen Bauteilen die Stopfen/Verpackungen

entfernt, die Produkte mit einwandfreiem Trinkwasser durchgespült und dann

zügig getrocknet werden (Rohre mit Gefälle lagern). Wo immer dies notwendig und

möglich (Materialverträglichkeit) ist, sollten geflutete Bauteile für die

Trinkwasser-Installation wie Rohre und Verbinder ausschließlich für

Heizungs-Installationen verwendet werden.

Grundsätzlich dürfen bei

Reinigungsmaßnahmen keinerlei Ablagerungen in den Produkten verbleiben, da sie

unter anderem Wasser binden und Bakterien eine gute Vermehrungsmöglichkeit

bieten würden. Auch zur Desinfektion von einzelnen Bauteilen finden sich im

DVGW W 557 wertvolle Hinweise – z. B. im Kapitel „7.3 Desinfektion von

Apparaten und Bauteilen“. Werden solchermaßen gereinigte und desinfizierte Bauteile

in der Trinkwasser-Installation verwendet, müssen diese Trinkwasser-Installationen

nach dem Einbau erneut gründlich gespült (Tabelle 1) und im Zweifelsfall gemäß

Tabelle 2 desinfiziert werden. Eine mikrobiologische Kontrolluntersuchung ist

sinnvoll bzw. kann vom Gesundheitsamt angeordnet werden.

Fazit:

Ein Regelwerk für Fälle wie Überschwemmung, Hochwasser oder Flut gibt

es nicht. Doch insbesondere die DVGW Arbeitsblätter W 556 und W 557 geben eine

gute Orientierung, ersetzen jedoch nicht die übergeordneten Anweisungen der

lokalen Gesundheitsämter und Wasserversorger.